史上最大の戦艦・大和が完成しました。その巨体もさることながら、主砲に採用された46cm砲も、艦砲としては世界最大のスケールを誇りました。しかし、残した戦果や実戦歴から、無用の長物と言われたり、航空機による戦闘が主流になりつつある時代に逆行していたことから"時代錯誤の大艦巨砲主義の産物"ともいわれています。

しかし、前回の〈史上最大の戦艦「大和」に搭載された「46センチ主砲」の「ヤバすぎる威力」〉で見たように、大和に導入された技術は、非常にレベルの高いものでした。その高い技術力が存分に発揮されなかった原因として、航空機戦力への転換と言われています。では、戦力としての航空機活用はどのように始まったのでしょうか?

今回は、大和をめぐる海戦の変化を見てみたいと思います。解説は、『日本史サイエンス』『日本史サイエンス〈弐〉』の著者で、船舶設計技師の播田 安弘さんです。

構造上の問題点とは

戦艦大和の防御力として、その艦体を守る装甲について見てみると、場所に応じて鋼材が使い分けられていました。装甲のしかたは、おもに表面硬化装甲と、均質装甲に分けられます。

表面硬化装甲とは、表面を硬化させた装甲板による装甲です。じつは装甲は硬ければよいというわけではありません。硬いだけでは反面、脆さも生じ、壊れやすくなるのです。そこで衝撃を受ける表面のみを硬くし、裏面は衝撃を受けとめる柔軟さをもたせた装甲が表面硬化装甲です。

表面だけを硬化させるには、表面に炭素を吸収させて焼き入れをする浸炭処理という方法がよく用いられ、こうしてつくられた装甲を浸炭装甲といいます。

表面硬化装甲は、砲弾が深い角度(垂直に近い)で命中する部分に適していることから、戦艦では主砲の砲塔などに用いられました。

一方で、砲弾が比較的、浅い角度(水平に近い)で命中する部分は、硬い表面の脆さのほうが効いてきて、割れてしまう可能性が高まります。そこで、そうした部分には焼き入れをせずに、全体に柔軟さと強さをあわせもつ均質装甲が用いられました。

大和の装甲は、上甲板側部は厚さ230mmのMNC鋼を使った均質装甲、艦側上部から喫水以下は410mmのVH鋼を使った表面硬化装甲、喫水下部には200mmのMNC鋼を使った均質装甲でした。大和の主砲の砲塔は、前面は650mm、上部は270mmのVH鋼による表面硬化装甲が施されました。これは戦艦の砲塔としては史上最も厚い装甲でした。

MNC鋼はニッケル(Ni)とクロム(Cr)からなる鋼にモリブデン(Mo)を加えて粘り気を増した均質装甲です。VH鋼は浸炭処理をせずに硬化処理して強度を増した新型の表面硬化装甲で、大和で初めて採用されました。これにより大和の主砲は、上面を爆弾が直撃しても、びくともしなかったようです。

しかし、大和には構造上、大きな問題もありました。艦側上部の410mmVH鋼と、下部の200mmMNC鋼とは溶接ができなかったため、継手が鋲で留める鋲接になっていたのです。そのため側面に魚雷を受けると、衝撃で鋲が外れ、200mmMNC鋼板が内側に変形し、ここから浸水してしまうおそれがありました。

近代日本の成長の証だった

こうして戦艦大和の能力をみていくと、いくつか問題点はあるにせよ、よくぞこのようなものをつくれたものと、素直に感動をおぼえます。1853年に米国のペリーが来航したときにはまだちょんまげを結っていて、黒船を見て肝をつぶした日本人が、それから80年ほどで世界最大の戦艦を建造したことは、やはり驚くべきことでしょう。

しかし、日本人の高い技術力のシンボルとなるはずだった戦艦大和は、誕生直後から、手放しでは歓迎されない状況に立たされることになったのです。

劇変した「海戦の常識」その主導者とは?

1941年12月8日、つまり大和が完成する8日前、連合艦隊司令長官の山本五十六は、当時考えられなかった斬新な航空機動作戦で米国ハワイ州オアフ島の真珠湾を奇襲し、米国太平洋艦隊の戦艦8隻を沈没させるなどして壊滅状態に陥れました。

さらに12月10日、日本軍は英国領マレー半島への上陸作戦を展開し、東方沖で英国の東洋艦隊と対決しました。このとき日本軍は航空機による爆撃によって"不沈艦"と呼ばれた英国の最新鋭大型戦艦プリンス・オブ・ウェールズを撃沈し、さらに巡洋戦艦艦1隻を沈めました。

真珠湾では停泊中の戦艦が相手でしたが、このマレー沖海戦は世界で初めて、航行中の戦艦を航空機だけで撃沈した例となり、世界に強烈な衝撃を与えました。それまでは、ペラペラのアルミ製の小さく貧弱な飛行機が、重武装の巨大戦艦を沈められるはずがないと考えられていたのです。

英国のチャーチル首相はのちに、第二次世界大戦における最大の衝撃は、この戦いで戦艦を失ったことだったと著書で述べています。

真珠湾とマレー沖海戦における日本の鮮やかな勝利は、海戦の戦略を大きく変えるきっかけとなりました。世界の国々は、戦艦は航空機に勝てないことを思い知らされ、戦艦主体の戦略から、航空機と空母を主体とする戦略へと切り替えていくことになったのです。大和にとっては、皮肉としか言いようがないなりゆきでした。

計画されてから7年余をかけてようやく完成して、さあこれからというとき、ほかでもない日本人によって世界が新戦略に目覚めたために、時代遅れという烙印を押されてしまったのです。

しかし、それは言い換えれば、山本五十六のような卓越した戦略思想の持ち主がいなければ、世界は大艦巨砲主義から抜け出せていなかったということです。英国も大和とほぼ同時期にプリンス・オブ・ウェールズを建造していました。決して大和だけが時代錯誤だったというわけではないのです。

大和が起こした技術革新

1945(昭和20)年4月6日、もはや敗戦が決定的となった状況で、大和は沖縄に出撃しました。上陸した米軍に反撃する、というのは建前だけの作戦目的で、実際には生還の望みはない特攻作戦でした。

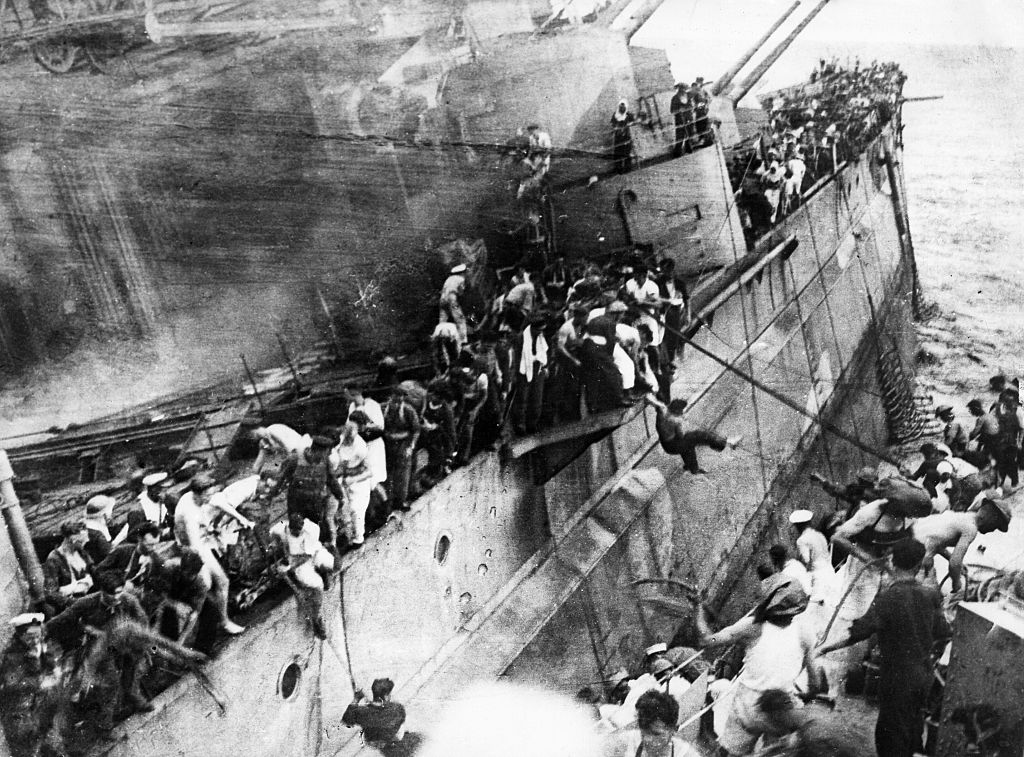

そして、翌7日、午後2時23分。大和はその途上の鹿児島県の坊ノ岬沖で、巨大な火柱と黒煙を噴き上げながら沈没しました。船体はおびただしい数の爆撃と雷撃を受け、爆発して無残にも3つに折れていました。

国家の危機には神風が吹くという蒙古襲来から信じられてきた神国思想は、絶対に沈まないと信じられていた戦艦とともに、海の藻屑と消えました。竣工からわずか3年4ヵ月のことでした。実際の戦闘に参加した回数はごくわずかでしかなく、自慢の46cm砲が敵艦に火を噴くこともほとんどないまま、大和はその短い生涯を閉じたのです。

しかし、大和は日本に対して大きな貢献を、少なくとも2つはしていました。

1つは、日本の重工業や機械工業の基盤づくりです。前にも少し述べましたが、造船業はあらゆる製造業が集約した総合産業です。鉄の加工から、溶接、組み立て、精密機械、エンジン、装備品、電気、制御などで、このため、造船業が発達することは、ほかのさまざまな産業にも波及効果がきわめて大きいのです。

大和の船体建造では、別の組み立て場所で単部材?小部材?中部材まで組んでユニットとしてから船台上に運んで組み立てる、いわゆるブロック工法が編み出されました。戦後日本の造船が隆盛になったのは、大型ドックと、このブロック工法のおかげでした。

ブロック工法は、戦後の日本造船界に引き継がれ、日本が造船王国として君臨する土台となった重要な技術でした。たとえば三井造船(当時:現三井E&S造船)の千葉工場では、20万tタンカーの船体を輪切りにした巨大ブロックを専用ドックで建造していました。

また、大和の巨大な測距儀は、レンズから機械式計算機を使って距離計測し、データを射撃盤に送るものです。その技術が生かされて、戦後になってカメラ産業が盛んになり、長野県の諏訪地方を拠点として、ニコンやキヤノンが成長して精密機器産業の発展に貢献しました。

そして大砲は、特殊な高強度の金属材料ですから、その財産が生かされて戦後の鉄鋼業が発展し、普通鋼の大量生産のみならず、特殊鋼もお手のものの高い技術力が培われました。船や砲は精密な制御が必要でしたが、とくに大和に求められた高い精度の技術が、戦後の電機産業、機械産業の発展を促しました。大和をつくったことが、造船にとどまらず、多岐にわたる産業の発展に大きく寄与しました。

そしていうまでもなく、戦後日本の奇跡的な高度経済成長は、そうした技術に支えられて実現したのです。

もう1つは、次のような貢献です。

戦後日本人の心を支えた

日本は巨大戦艦の存在を、米英には極秘にしていました。そのためには、敵を欺くにはまず味方というわけで、日本国民にも戦艦大和や武蔵のことは知らされていませんでした。ほとんどの日本人は、太平洋戦争のあいだ、日本でいちばん大きな戦艦は長門だと思っていたのです。

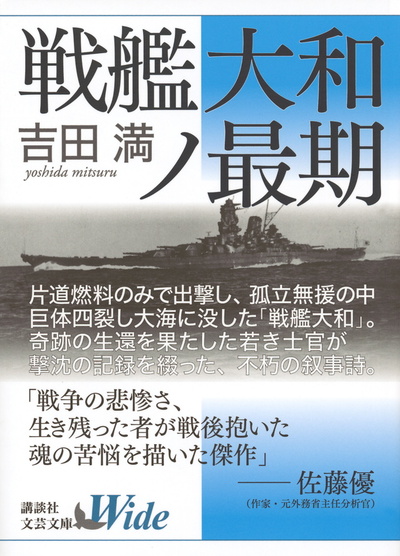

日本に大和という戦艦があったことが広く知られるようになったきっかけは、終戦から7年がたった1952年の『戦艦大和ノ最期』の刊行でした。この本は大和最後の沖縄特攻に副電測士として参加した吉田満少尉が、絶望的な状況のなかで偶然にも一命をとりとめて生還したあと、大和が沈むまでの経緯や、乗員たちが死にゆくさまを克明に綴ったものです。翌年には『戦艦大和』として映画化もされました。

大和の存在を初めて知った日本人は、この国が、そのようなすごい戦艦をつくっていたということに大きな衝撃を受けました。そして、明治維新からたった70年余りでそこまでやれる自分たちの力に、はかりしれない自信をもちました。その自信は技術や産業にとどまらず、精神的にも日本人を支える大きな柱となったのです。

連載記事〈「無用の長物」と批判された戦艦「大和」の建造が、じつは「合理的」だったといえる「意外なワケ」〉では、戦艦「大和」が本当に「時代錯誤」「無用の長物」といえるのかについて検証します。

はじめから読む: 無用の長物」と批判された戦艦「大和」の建造が、じつは「合理的」だったといえる「意外なワケ」