1941年(昭和16年)の12月8日は、真珠湾攻撃が行われた日です。この奇襲作戦と同時期に、同年8月に進水式を終えたばかりの新型戦艦が試運航を行っていました。設計コード「A140-F6」、進水式で「大和」と命名された史上最大の戦艦です。その巨体はもちろん、46cm砲という主砲も、世界最大のスケールを誇りました。

しかし、残した戦果や実戦歴から、無用の長物と言われたり、航空機による戦闘が主流になりつつある時代に逆行していたことから、“時代錯誤の大艦巨砲主義の産物”ともいわれてきました。

映画『アルキメデスの大戦』では製図監修をつとめて、大和などの登場艦船の設計図をすべて描き、また『日本史サイエンス』『日本史サイエンス〈弐〉』の著者でもある船舶設計技師が、大和は本当に無用の長物・時代錯誤だったのかを考えます。

まずは、大型戦艦計画が浮上した当時にさかのぼり、その時代背景から見てみましょう。

巨大戦艦大和は、本当に無用の長物だったのか?

1937(昭和12)年8月21日、米内光政海軍大臣から第一号艦製造訓令「官房機密第3301号」により建造が始められた大型戦艦「大和」は、1941(昭和16)年12月16日、竣工、就役しました。予定よりも半年早く、真珠湾攻撃による太平洋戦争勃発の8日後のことでした。

戦艦大和は、帝国海軍、いや日本そのものの浮沈の鍵を握る存在として期待されました。後に、さしたる戦果も上げずに沈没してしまったことから、図体だけは大きいのに役に立たなかったものとして、ピラミッド、万里の長城とともに「世界の三大無用の長物」と揶揄されてもいます。しかし、本当に無用の長物だったのでしょうか?

私事ながら筆者は同年11月に大和より21日だけ早くこの世に生を享けた、いわば"同期生"です。そのこともあって、幼いころより大和には親しみを感じていました。2019年に、大和建造計画をめぐる漫画作品『アルキメデスの大戦』(三田紀房氏著)が映画化されたときは製図監修を依頼されて、撮影に使用する大和や長門などの戦艦、あるいは空母などの設計図を、すべて自分で手描きしました。

その中で、主人公である数学の天才、櫂直(かい・ただし。映画では菅田将暉さんが好演しました)が忌み嫌っていた軍人になったのも、海軍の巨大戦艦建造計画を阻止するためでした。新型戦艦計画決定会議の席上で、櫂はこう訴えます。

「最大級の戦艦ですと? そんなものを造ったら戦争が起きます! 国が滅びます!」

巨大建造物の建設は、国家滅亡の前兆であることは歴史が証明している、と櫂は言います。

巨大なものをつくってそれにすがろうとする、そうした巨大物信仰に取り憑かれた為政者の妄動が、莫大な国家財産の損失と、国民の犠牲という悲劇を生む、まったくその通りであると筆者も思います。

しかしながら、こうも思うのです。あの戦争で、大和は本当に、ただ無意味で愚かで、さらには日本が敗れる一因でもあったのだろうか。大和をそのようにしか見ないのは、あの戦争に隠れているものが見えなくなることにつながるのではないか、と。

最大・最強の超戦艦が生まれた背景

第一次世界大戦後、戦勝国となった英国、米国、フランス、イタリア、日本の列強5ヵ国は激しい軍拡競争に入り、とくに戦艦を競ってつくるようになりました。こうした動きに歯止めをかけるべく、1930年に米国の主導でワシントン海軍軍縮条約が締結されました。

また、この条約では規定外とされた主力艦(戦艦)以外の補助艦(巡洋艦、駆逐艦、空母など)についても、ロンドン海軍軍縮条約(1930年)によって制限されることになりました。

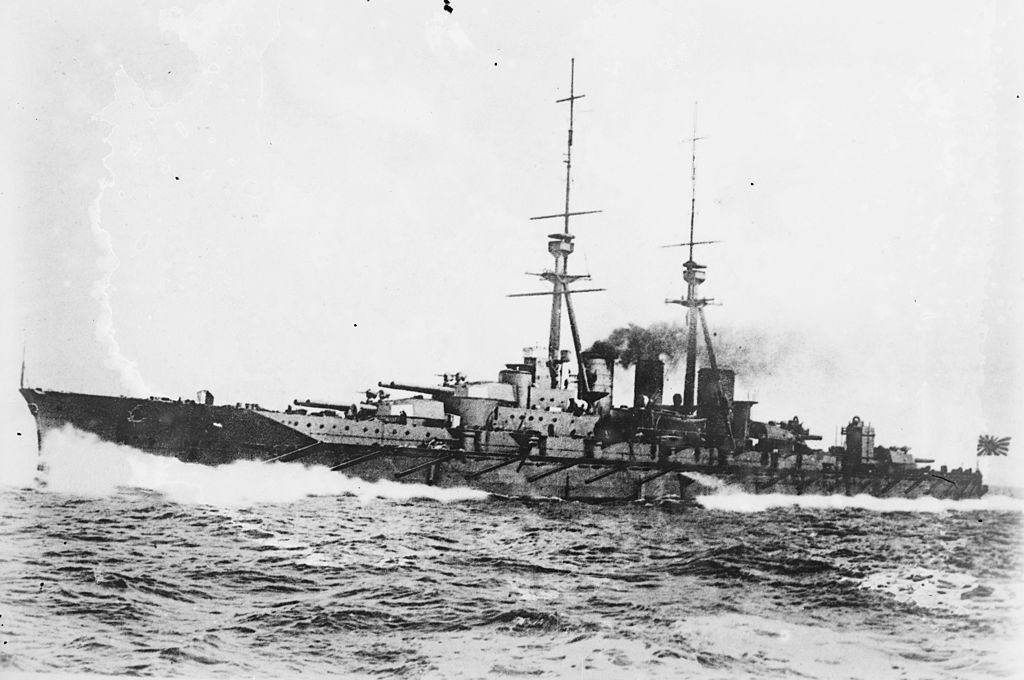

米国や英国はワシントン軍縮条約に抵触しない排水量3万5000tクラスの新主力艦の建造に着手していました。一方、日本では、最大の戦艦である長門や陸奥が建造後すでに10年以上も経過し、その他の艦も老朽化していたため、こつこつ改造を加えてはいましたが、それだけでは、スクラップアンドビルドの思想で新造艦をどんどんつくる米英に太刀打ちするには限界がありました。

当時の日本海軍首脳は、世界情勢や日本がおかれた状況から、最悪の場合は対米戦を覚悟しなければならないと考えていたようですが、米国とは国力に大きな隔たりがあるのはいかんともしがたいところでした。しかも、ワシントン軍縮条約によって、米国と同じ隻数の主力艦を建造することもできません。

彼我の差は開く一方でした。そこで米国に対抗するため、数では不利でも、速度が速く、攻撃力に優れた戦艦があれば艦隊決戦に勝てるという発想が出てきました。すなわち量を質で補おうというわけです。ワシントン軍縮条約破棄後も、国力の問題から米国のように多数の戦艦を建造できないため、日本の戦艦づくりはこの発想で計画されたのです。

後に大和を1号艦とする大和型戦艦の計画「A140計画」は、こうした背景の中、1934年から始まったのです。そして、米国を仮想敵国とした日本海軍には、理にかなった思惑もあったのです。

米国戦艦が抱えるハンディ

東で大西洋、西で太平洋に面している米国は、どちらの海にも展開できる海軍をもつ必要があります。そのためには、戦艦はパナマ運河を通過しなくてはなりませんが、運河の幅は33.5mで、戦艦が通るときは運河の両側から機関車で牽引するため、長さ約274m(900ィート)以内、幅約32.3m(106フィート)以内と大きさが制限されるのです。

主力艦が搭載する主砲の口径は、設計上、戦艦の長さと幅によって大きさが決まりますが、米国の戦艦はこうした理由から、主砲も41cm(16インチ)以内に抑えなくてはなりません。

>

当時、日本最大の戦艦だった長門(全長2156m、幅28.6m)にも初めて41cm砲が搭載されましたが、もしも船体の幅を38mくらいに広げると、46cm(18インチ)砲が搭載可能となります。すると、威力、到達距離、ともに大きくなって、攻防ともに圧倒的に有利になります。

このように米国海軍が抱えるハンディをついて圧倒的に強い戦艦をもつことによって、国力の差による数の劣勢を補い、米国に対抗できるという目論見はあったのです。

敵の弱点を徹底的につくことは戦略の鉄則です。海軍が戦艦大和をつくったことを「時代錯誤」「大艦巨砲主義の落とし子」などと批判する意見も多いようですが、大和をつくったこと自体は、決して明らかな間違いではなかったと思われます。

大艦巨砲は当時の“列強海軍の常識”

そもそも、戦艦大和が計画された1934年当時はまだ、世界的にも、海戦においては戦艦が主役という考え方が一般的でした。米国にしても、太平洋戦争中でさえ戦艦を12隻もつくっているのです。決して日本だけが大艦巨砲主義に陥っていたわけではないのです。

太平洋戦争開戦時までの海戦は、大型の戦艦を主力艦とし、巡洋艦など複数の補助艦が護衛する艦隊を編制して、敵艦隊と雌雄を決する艦隊決戦主義が世界の趨勢となっていました。各国は競って大型戦艦の建造に邁進しました。

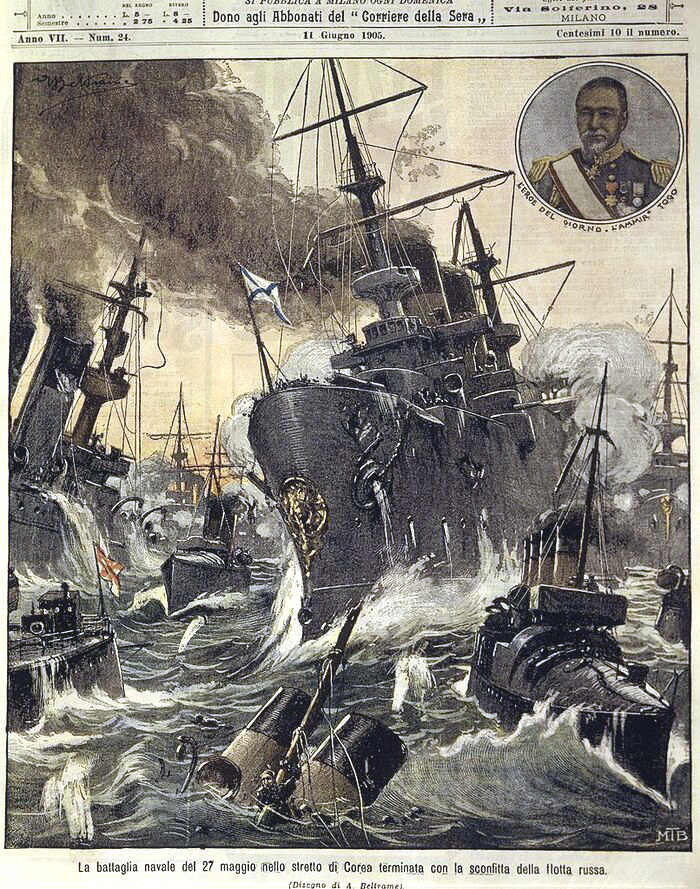

1905(明治38)年、日本は日露戦争に勝利しましたが、奇跡ともいえるこの勝利でも圧巻だったのは、ロシアが誇る無敵のバルチック艦隊を、東郷平八郎大将率いる連合艦隊が完膚なきまでに叩きのめした日本海海戦でした。

しかし、この海戦で日本海海戦の勝利は、東郷大将や作戦参謀・秋山真之らが知力のかぎりを尽くして、勝利の可能性を合理的に追求した結果にほかなりません。にもかかわらず、東郷大将は「軍神」に祀り上げられてしまい、この国にはいざとなったら神風が吹いて奇跡が起こるといった、根拠のない神国思想を増幅することにもなりました。

新興国家日本の連合艦隊が、世界最強のバルチック艦隊に対し、海戦史上に例がないほどの一方的な勝利をおさめたことで、日本海軍は「艦隊決戦こそ王道」という考え方に固執するようになるのです。そうした楽観的な気分が、対米決戦への背中を押してしまったのではないか、そんな考えも浮かんできます。

そうした海戦思想のもとに、大和の46センチ(18インチ)主砲が開発されていくわけですが、その威力とはどんなものだったのでしょうか? そこに込められた弾は? 続いて〈史上最大の戦艦「大和」に搭載された「46センチ主砲」の「ヤバすぎる威力」〉にて、大和兵装について検証してみたいと思います。

つづき: 史上最大の戦艦「大和」に搭載された「46センチ主砲」の「ヤバすぎる威力」