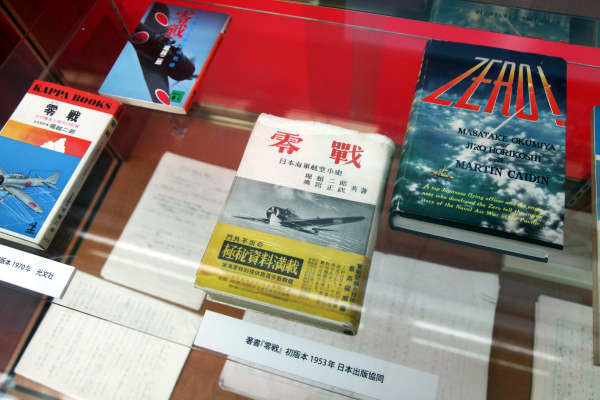

2013年にヒットした映画「風立ちぬ」で主人公のモデルとなった堀越二郎は、名戦闘機といわれる零式艦上戦闘機(零戦、ゼロ戦)の設計者として有名だ。同年5月、東京にある堀越の自宅から手帳や著書の原稿など貴重な資料が見つかった。

これらの資料を中心にした企画展「堀越二郎の生涯」を埼玉県所沢市の所沢航空発祥記念館が開催。展示品に見入りつつ、零戦の生みの親の軌跡をたどった。

(時事通信社 鈴木豊)

大空への憧れ

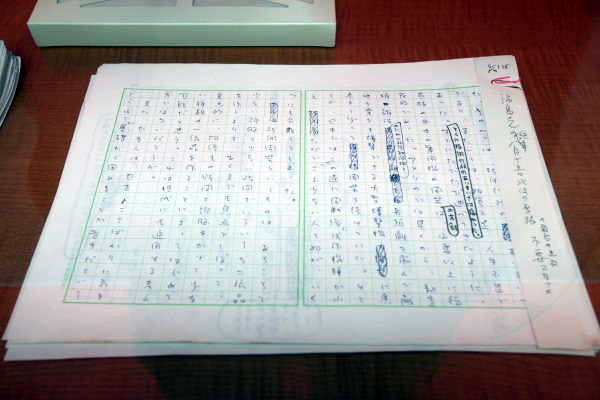

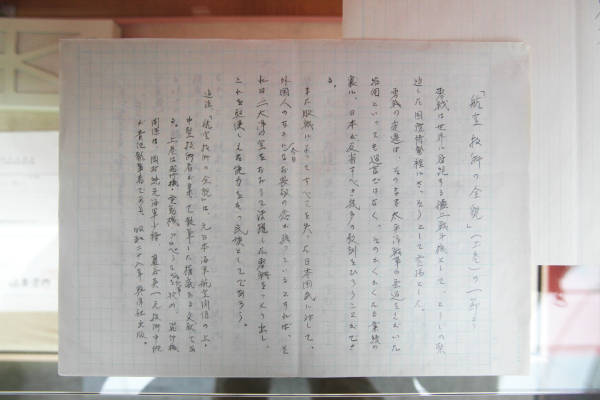

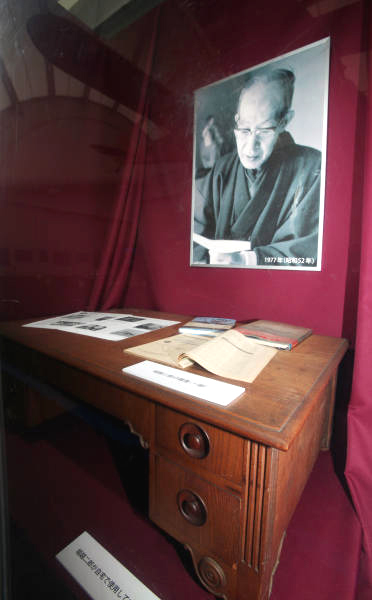

堀越が死去したのは1982年。散逸した関係資料も少なくない。同記念館の主事学芸員の近藤亮さんは「直筆の資料がまとまってあったのには驚きました」と振り返る。

「映画はフィクションです。本当の姿、史実とは違います」と近藤さん。堀越による自著や共著は多いが、「手付かずの状態の資料が発掘された点に価値がある」という。自身をシャイで口下手と表現した彼の手帳を見ると、小さな字がびっしりと並び、几帳面な性格だったことをうかがわせる。

愛用のパナマ帽、戦前から使っていた計算尺などゆかりの物に交じり、少年時代に読みふけったという雑誌「飛行少年」(大正4年11月号)の写真が展示されている。子どもの頃から、大空への憧れは強かったようだ。びっくりしたのは、「空飛ぶ円盤」(現在ではUFOという)に関する原稿の写真があったこと。戦後に米国であった空飛ぶ円盤目撃事件を扱ったものだが、書かれた正確な時期は分からない。それにしても、堀越とUFOという取り合わせは意外性十分だ。

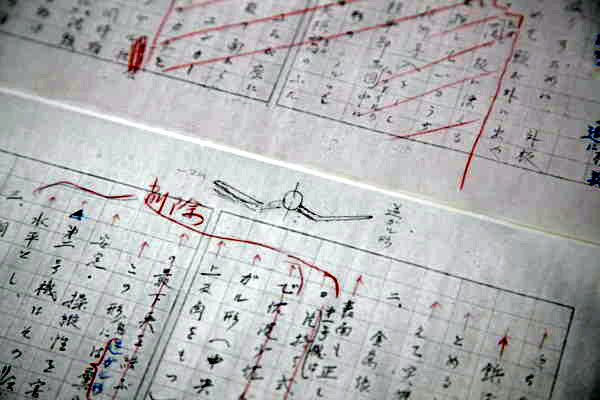

強烈な曲技飛行体験

1924年、第一高等学校から東京帝国大学航空学科に進む。入学の1カ月後、海軍の複葉機である2人乗りアブロ練習機の後部座席に同乗し、曲技飛行を体験した。その時のことを書いた原稿には、「前方の地平線が地面とともに右に回転し…」と赤字で書き込まれている。曲技飛行に圧倒された堀越は、パイロットは重力加速度(G)を受けながら常に冷静な的確な操作をしなければならない、と痛感したという。この体験が後に、操縦性に優れた零戦の開発につながったのかもしれない。

27年に三菱内燃機製造(後の三菱重工業)に入社。29年から翌年にかけてドイツのユンカース社、米国のカーチス社を視察した際のパンフレットも保管されていた。当時、欧米と日本の航空技術には大きな差があった。堀越は欧米の技術水準の高さに圧倒されたものの、決して超えられないものではない、と確信したという。

しかし、最初に手掛けた戦闘機は失敗に終わる。新婚ほやほやの28歳で七試艦上戦闘機の設計主任となった堀越は、大胆な設計を試みる。当時は複葉型が一般的だったのに対し、単葉型にチャレンジしたのだ。その意気込みにもかかわらず、試作機の翼は布張りで出っ張りも多く、高速飛行などに問題があった。「失格」。「鈍重なアヒルのよう」と自嘲した堀越の言葉からは、無念さがひしひしと伝わってくる。

七試での挫折は無駄ではなかった。七試の次に設計した九試単座戦闘機は36年、九六式艦上戦闘機として海軍に制式採用される。七試に比べてぐっとスマートになった機体。突起のないリベット「沈頭鋲(ちんとうびょう)」を初めて用いて、空気抵抗を大幅に減らすことに成功した。この沈頭鋲は零戦でも続いて採用されている。

「虫のよい」海軍要求

1937年、海軍は九六式艦戦の後継機として十二式艦戦の試作を三菱などに命じた。だが、海軍の要求はあまりに厳しかった。航続力(距離)と速力、搭載量、操縦性において外国の戦闘機より優秀な機を造れ、というのだ。海軍での会議の様子を記した堀越の社内報告書にはこうある。

「同一機に実現しようとは甚だ虫のよき要求」

「『余り要求の標準が高過ぎし』と申し述べたり」

神奈川県横須賀市の海軍航空廠(海軍直属の工場)で開かれた十二試艦戦計画説明審議会で、堀越は尋ねた。「航続力、空戦性能、速度のどれを重視して開発したらよいのでしょうか」

この質問に対し、源田実少佐は「空戦性能」、柴田武雄少佐は「航続力」をそれぞれ主張。互いに譲らず、議論は白熱した。「この交わることのない議論にピリオドを打つには、設計者が現実に要求通りのものを造ってみせる以外にない」。堀越は決意した。

1グラムでも軽量化せよ

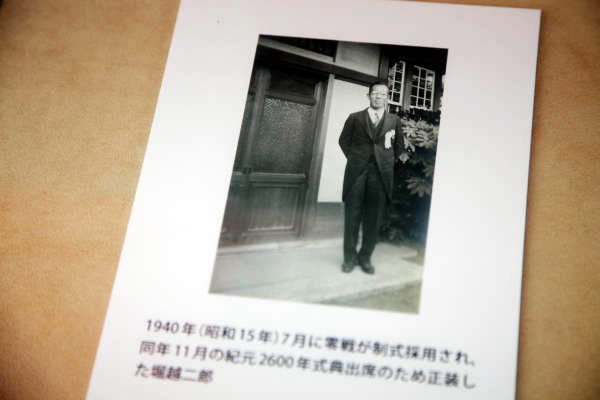

1940年7月末に零戦として採用された十二試艦戦の開発記録からは、堀越と彼のチームが既成概念を捨てて設計に当たったことが分かる。例えば、米軍機より馬力が劣るエンジンで高い軽快性を実現するため限界まで軽量化に挑戦したことだ。

1グラムも無駄にしない。機材全重量の10万分の1まで管理する-。この方針の下、幾つかの工夫がなされた。細長い柱や薄い板のような部材はかなり押し曲げても元に戻る。

そこで、細い部材や薄い部材は「安全率」を下げ、さらに細く、薄くした。主翼を1枚で造り、中央翼と外翼との間の重い結合金具をなくした。さらに、主翼の桁に当時の新素材だった「超々ジェラルミンESDT」を採用し、これだけで約30キロの軽量化に成功した。

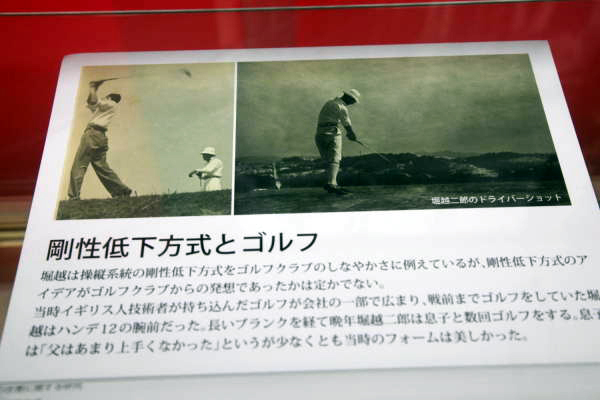

趣味のゴルフからアイデア?

軽量化以外にも、零戦の設計には特徴がある。

▽20ミリ機銃の反動に耐えられるよう胴体はやや長め

▽後方視界を良くするための突出型風防▽失速を防ぎ、機体の安定を保つための主翼端ねじり下げ

▽引き込み脚、沈頭鋲の採用で空気抵抗を低減

-などだ。

また、機体の外側に取り付ける流線型の落下式燃料タンクを採用したことで、航続距離を大幅に延ばしている。

堀越の自慢のアイデアが「剛性低下方式」だ。昇降舵(だ)の操作は操縦性に大きく影響する。速度を増すにつれ昇降舵が重くなり、効き過ぎてしまう。操縦系統をたわみや伸び縮みの起こりやすいものにすることで、この問題をクリアした。堀越は戦後、昇降舵操縦系統の剛性低下方式に関する論文で東大の工学博士となっている。

展示物の中には、ゴルフのクラブを振る堀越の写真もあった。ゴルフが趣味で、ハンディは12。剛性低下方式をゴルフクラブのしなやかさに例えたこともある。ひょっとすると、好きなゴルフから剛性低下方式を思い付いたのかもしれない。

世界一の戦闘機

1939年4月1日、岐阜県の各務原飛行場で初飛行。堀越は「四月一日がきた。新戦闘機の前途を祝福するかのように空は晴、各務原の地上では風はほとんどなく、陽炎がもえていた…」と回想している。急降下で機体が空中分解し、ベテランパイロットが死亡するなどのトラブルを乗り越え、開発は成功。旋回性能、航続距離、攻撃力に優れた名機が誕生した。

零戦にとって初めての実戦となったのが、40年9月の中国・重慶上空の戦いだ。13機の零戦部隊は倍以上の敵機を相手に完勝を収める。後にオーストラリアの空で、零戦はスピット・ファイアを圧倒する。バトル・オブ・ブリテンの立役者となった英国の名機も、格闘戦では零戦の敵ではなかった。

堀越は海軍の計画要求書を一通り読んだ後の印象を次のように書いている。「この要求は世界の技術水準に対して非常に高く、もしこれを満足する戦闘機が本当に近い内にできたら世界一であることは間違いない」。F6Fヘルキャット(米グラマン)という強力なライバルが出現するまでは、零戦は堀越の印象通りの名機だったことは間違いないだろう。

零戦は「伝統工芸品」

零戦設計者としての堀越の名は海外にも知られた。ヘリコプター製造で有名な米シコルスキー社を訪問。堀越の訪問は同社にとっても名誉なことだったらしく、社内報で「He Desigined Zero」という大見出しで紹介している。

日本人にとって零戦とは何なのだろうか?

「日本の伝統工芸品です。コンパクトな弁当箱や野だての道具などのように、厳しく制限された中で最高の性能を発揮しました」

近藤さんは零戦の評価を聞かれると、いつもこう答えるという。腕の良い職人が作れば、良い弁当箱ができる。「腕の良い料理人が中身を作れば、弁当箱も輝きます」。それは、零戦と訓練を重ねた熟練パイロットの関係に似ている。

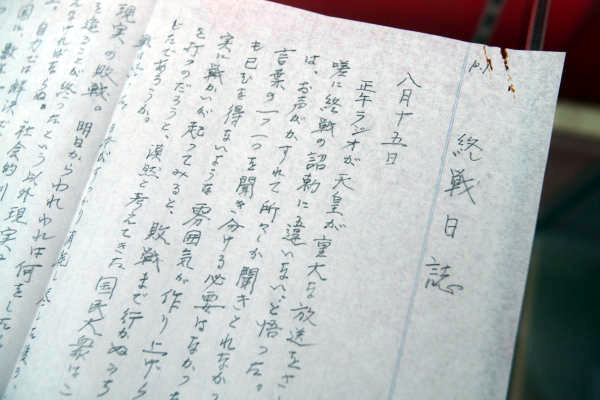

痛恨の開発遅れ「烈風」

堀越を含む三菱設計陣が戦時中、最後に取り組んだのが、「スーパー零戦」の異名を持つ幻の戦闘機「烈風」だ。堀越チームが円熟した技術を注ぎ込んだ機体はスマートでありながら、わずかに膨らみがある柔らかい流線型の輪郭を持つ。

1944年5月に試作機の初飛行にこぎ着けたものの、開発は遅れた。堀越の手帳の記録によれば、エンジンの出力不足が判明したのだ。

海軍当局のエンジンに対する誤った統制や設計中の技術者の不足などが開発の足を引っ張った。結局、烈風は1機も量産されずに終戦を迎える。8機の試作機も進駐軍によって破壊され、実機は残っていない。

戦後、堀越は「その開発がみじめなまでに遅れたことを知る人ことごとくが、最も悔しがった機体」と語っている。量産が間に合えば、米軍機の最高傑作とうたわれたP51マスタングとどんな勝負を繰り広げたのか。企画展で、「拡張現実(AR)」によってタブレット端末に浮かび上がった烈風を見て、ふとそんなことを思った。

(2014年3月)

取材協力:所沢航空発祥記念館