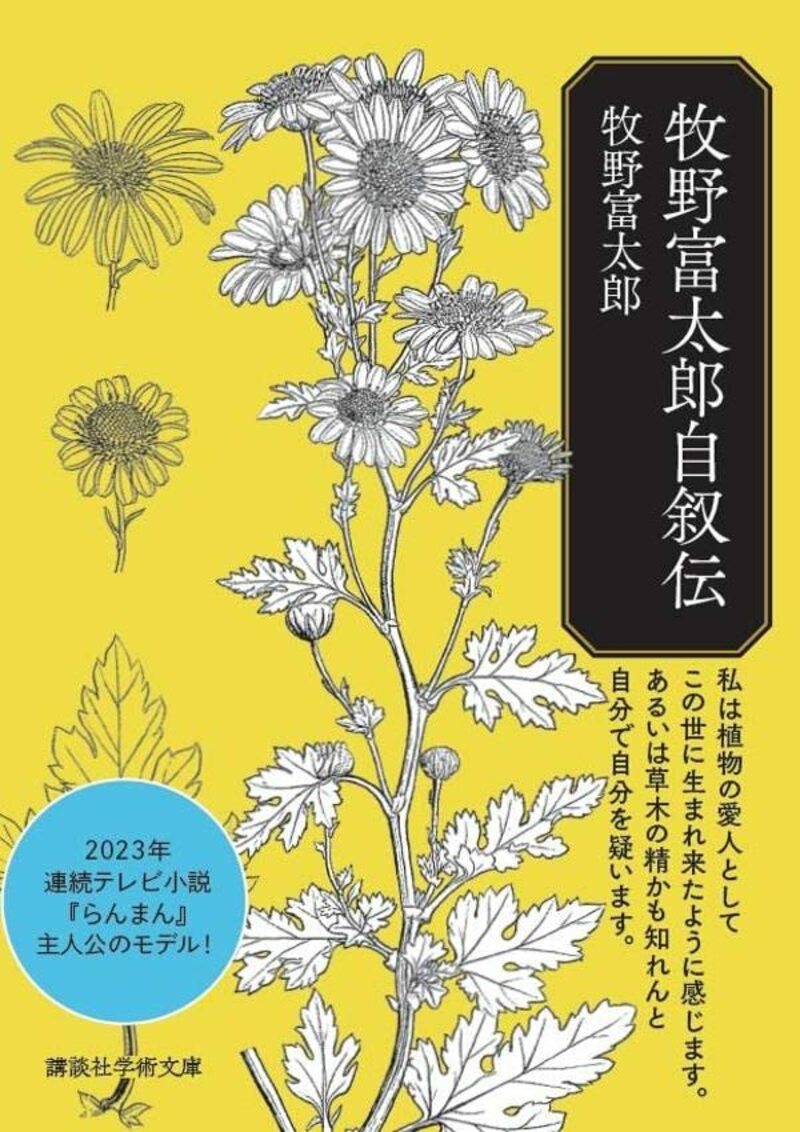

大量の新種の植物を命名し、「日本の植物学の父」と呼ばれる牧野富太郎は、破天荒な人生を送ったことでも有名だ。朝ドラ『らんまん』では、神木隆之介さんが富太郎を、その妻・寿恵子を浜辺美波さんが演じている。二人はどんな結婚生活を送ったのか、実際に富太郎が語った文章から引用しよう(講談社学術文庫『牧野富太郎自叙伝』に一部改行を加えた)。

富太郎と寿衛子が結ばれるまで

私が今は亡き妻の寿衛子と結婚したのは、明治二十三年頃――私がまだ二十七、八歳の青年の頃でした。寿衛子の父は彦根藩主井伊家の臣で小沢一政といい、陸軍の営繕部に勤務していた。東京飯田町の皇典講究所にのちになったところがその邸宅で、表は飯田町通り、裏はお壕の土堤でその広い間をブッ通して占めていた。

母は京都出身の者で寿衛子はその末の娘であった。寿衛子の娘の頃は裕福であったため踊りを習ったり、唄のお稽古をしたり、非常に派手な生活をしていたが、父が亡くなった後、その邸宅も売りその財産も失くしたので、その未亡人は数人の子供を引き連れて活計のため飯田町で小さな菓子屋を営んでいたのです。

青年のころ私は本郷の大学へ行く時その店の前を始終通りながらその娘を見染め、そこで人を介して遂に嫁に貰ったわけです。仲人は石版印刷屋の親爺――というと可笑しく聞えるけれど、私は当時大学で研究してはいたが何も大学へ就職しようとは思っていず、一年か二年この東京の大学で勉強したらすぐまた土佐へ帰って独力で植物の研究に従事しようと思っており、自分で植物図譜を作る必要上この印刷屋で石版刷の稽古をしていた時だったので、これを幸いと早速そこの主人に仲人をたのんだのです。まあ恋女房という格ですネ。

結婚早々に持ち上がる就職と家計の問題

当時私は麹町三番町にあった同郷出身の若藤宗則という人の家の二階を間借していたのだが、こうして恋女房を得たのだから早速そこを引き揚げて根岸の御院殿跡にあった村岡という人の離れ屋を借り、ここで夫婦差し向いの愛の巣を営んだ。そうして私にはまだ多少の財産が残っていたので始終大学へ行って植物の研究をしていたが、翌二十四年ごろからはその若干の私の財産も残り少なになってしまったのです。

そこで二十四年から二十五年にかけて家政整理のために一たん帰郷したが、私が土佐へ帰っている間に、当時の東大植物学教授の矢田部良吉博士が突然罷職になり、間もなく大学から私のもとへ手紙が来て君を大学へ入れるから来いといって来たのです。しかし私は只今家政整理中ゆえ、それが終り次第上京するからと返事しておいたが、翌二十六年一月に長女の園子が東京で病死したので急遽上京し、そのついでに大学に聴き合せたところ君の位置はそのままあけてあるから何時でも入れというので、私ははじめて大学の助手を拝命、月給十五円の俸給生活者になった訳です。

生活破綻者・富太郎の借金地獄

ところで私の宅ではそれから殆ど毎年のように次ぎ次ぎと子どもが生れる。月給は十五円でとてもやりきれぬし、そうむやみに他人が金を貸してくれる訳もなく、ついやむなく高利貸から借金をしたが、これが僅か二、三年の間に忽ち二千円を突破してしまったのです。

そこで同郷の土方寧博士や田中光顕伯が大変心配して下さって借金整理に当たることになり、田中伯の斡旋で三菱の岩崎が乗り出してくれてともかく二千円の借金を綺麗に払って下さったのです。それから土方博士が当時の浜尾東大総長に私を紹介してくれ、そこで浜尾総長が非常に心配して下され、総長の好意で私が『大日本植物志』の編纂に従事することになった。

つまりただの助手では俸給が決まっていてなかなか上るものではないが、こういう特別の仕事をすれば私の収入もふやすことが出来よう、という浜尾総長の御厚意からであったが、この私の大事業に対して当時の植物学の主任教授松村博士がどういう訳かいろいろな妨害をされた。のち故あってせっかくの『大日本植物志』も第四集のまま中止することとなったのです。

従ってまた私の収入はビタ一文もふえなくなってしまったので、そこで私は生活上止むを得ず、私の苦心して採集した標本の一部を学校へ売ってみたり、書物を書いたりして生活上の赤字はどうしても私の腕で補ってゆかねばならなかったのです。

ところが子沢山、結局しまいには十三人もの子どもが出来てしまったので私の家の生活が、月給十五円から二十五円(十三人目の子供が出来た時の俸給が二十円から二十五円でした)ぐらいの俸給と、私の痩腕による副収入とではとてもやってゆけるものではなく、また忽ち各方面の借金また借金がふえてその後長いこと私は苦しまねばならなかったのです。

自身の窮状を思い切って公表する

その時丁度天の使のように私の眼の前に現れて来て下さったのが、当時某新聞社の記者をしていた農学士の渡辺忠吾君――一時京都の農学校の校長をしていて今は確か帝国農会の理事か何かしているはずです――でした。この渡辺君が非常に私に同情してくれて「こんな窮状にあることは思い切って世の中へ発表した方がいいでしょう。きっと何かお役にたつこともあるかも知れないから」と極力すすめ、かつは私を激励してくれたので、私もとうとうこの時はじめてわが生活の内容を世間に発表してしまったのです。

すると早速私を救済しよう、という人が二人出て来ました。一人は久原房之助氏、他の一人はまだ京大の学生であって、後の実業家池長孟氏であった。そこで渡辺君の勤め先の新聞社の斡旋で結局池長さんが私の負債を払ってくれることになり、これを綺麗に清算してくれた上で神戸に池長植物研究所をつくられたのです。

それのみならず当時池長さんは月々若干の生活の補助を私にして下さったのであり、私にとって終生忘れることの出来ない恩人になっています。畢竟右の池長植物研究所の名も実は牧野植物研究所とすべきであったが、私は池長氏に感謝の実意を捧ぐるためにその研究所に池長の姓を冠したのでした。

ダメ男を支えた妻の内助の功

さて私はここで話を最初にもどして、死んだ家内の話を申し上げて見たい。何故ならば私が終生植物の研究に身を委ねることの出来たのは何といっても、亡妻寿衛子のお蔭が多分にあり、彼女のこの大きな激励と内助がなかったら、私は困難な生活の上で行き詰って仕舞ったか、あるいは止むを得ず商売換えでもしていたかも知れませんが、今日思い返して見てもよくもあんな貧乏生活の中で専ら植物にのみ熱中して研究が出来たものだと、われながら不思議になることがあります。

それほど妻は私に尽してくれたのです。債権者が来てもきっと妻が何とか口実をつけて追っ払ってくれたのでした。いつだったか寿衛子が何人目かのお産をしてまだ三日目なのにもう起きて遠い路を歩き債権者に断わりに行ってくれたことなどは、その後何度思い出しても私はその度に感謝の念で胸がいっぱいになり、涙さえ出て来て困ることがあります。実際そんな時でさえ私は奥の部屋でただ好きな植物の標本いじりをやっていることの出来たのは、全く妻の賜であったのです。

寿衛子は平常、私のことを「まるで道楽息子を一人抱えているようだ」とよく冗談にいっていましたが、それはほんとうに内心そう思っていたのでしょう、何しろ私は上述のような次第でいくら借金が殖えて来ても、植物の研究にばかり毎日夢中になっていて、家計の方面では何時も不如意勝ちで、長年の間妻に一枚の好い着物をつくってやるでなく、芝居のような女の好く娯楽は勿論何一つ与えてやったこともないくらいであったのですが、この間妻はいやな顔一つせず、一言も不平をいわず、自分は古いつぎだらけの着物を着ながら、逆に私たちの面倒を、陰になり日向になって見ていてくれ、貞淑に私に仕えていたのです。

一念発起して商売を始める

大正の半ばすぎでした。上述のような次第でいろいろ経済上の難局にばかり直面し、幸いその都度、世の中の義侠心に富んだ方々が助けに現れてようやく通りぬけては来たものの、結局私たちは多人数の家族をかかえて生活してゆくには何とかして金を得なければならないと私は決心しました。それも煙草屋とか駄菓子屋のようなものではとても一同がやってゆけそうにないが、一度は本郷の竜岡町へ菓子屋の店を出したこともあった。そこで妻の英断でやり出したのが意外な待合なのです。

これは私たちとしては随分思い切ったことであり、私が世間へ公表するのはこれがはじめてですが、妻ははじめたった三円の資金しかなかったに拘わらずこれでもって渋谷の荒木山に小さな一軒の家を借り、実家の別姓をとって“いまむら”という待合をはじめたのです。

私たちとはもとより別居ですが、これがうまく流行って土地で二流ぐらいまでのところまで行き、これでしばらく生活の方もややホッとして来たのですが、矢張り素人のこととてこれも長くは続かず、終わりにはとうとう悪いお客がついたため貸倒れになって遂に店を閉じてしまいましたが、このころ、私たちの周囲のものは無論次第にこれを嗅ぎ知ったので「大学の先生のくせに待合をやるとは怪しからん」などと私はさんざん大学方面で悪口をいわれたものでした。

しかし私たちには全く疚しい気持はなかった。金に困ったことのない人たちは直ぐにもそんなことをいって他人の行動にケチをつけたがるが、私たちは何としてでも金を得て行かなければ生活がやってゆけなく全く生命の問題であったのです。しかもこの場合は妻が独力で私たちの生活のために待合を営業したのであって、私たち家族とはむろん別居しているのであり、大学その他へこの点で、何等迷惑をかけたことは毫もなかったといってよいのです。それゆえに時の五島理学部長もその辺よく了解し且つ同情していて下されたのです。

こうしてとにかく一時待合までやって漸く凌いで来たのち、妻は私に目下私たちの住んでいるこの東大泉の家をつくる計画を立ててくれたのです。妻の意見では都会などでは火事が多いから、せっかく私の苦心の採集になる植物の標本などもいつ一片の灰となってしまうか判らない。どうしても絶対に火事の危険性のないところというので、この東大泉の田舎の雑木林のまん中に小さな一軒家を建ててわれわれの永遠の棲家としたのです。

妻への愛の証として

そうしてゆくゆくの将来は、きっとこの家の標本館を中心に東大泉に一つの植物園を拵えて見せよう、というのが妻の理想で私も大いに張り切り、いよいよ植物の採集にも熱中したのですが、これもとうとう妻の果敢ない夢となってしまいました。この家が出来て喜ぶ間もなく、すなわち昭和三年に妻はとうとう病気で大学の青山外科で歿くなってしまったからです。享年五十五でした。妻の墓はいま下谷谷中の天王寺墓地にあり、その墓碑の表面には私の咏んだ句が二つ亡妻への長しなえの感謝として深く深く刻んであります。

家守りし妻の恵みやわが学び

世の中のあらん限りやスエコ笹

この“スエコ笹”は当時竹の研究に凝っており、ちょうど仙台で笹の新種を発見してそれを持って来ていた際なので、早速亡妻寿衛子の名をこの笹に命名して永の記念としたのでした。この笹はいまだにわが東大泉の家の庭にありますが、いずれ天王寺の墓碑の傍に移植しようと思っています。

終わりに臨んで私は私の約半世紀も勤め上げた大学側からは、終始いろいろの堪えられぬような学問的圧迫でいじめられ通しでやって来ました。しかし今日私の心境はむしろ淡々としていてこんなつまらぬことは問題にしていません。由来学者とはいうものの、案に相違した偏狭な、そして嫉妬深い人物が現実には往々にしてあることは、遺憾ながら止むを得ません。しかし私は大学ではうんと圧迫された代わりに、非常に幸運なことには世の中の既知、未知の方々から却って非常なる同情を寄せられたことです。

私は幸い七十八歳の今日でも健康には頗る恵まれていますから、これからの余生をただひたすらわが植物学の研究に委ねて、少しでもわが植物学界のために貢献出来れば、と念じているばかりです。